Émergence d’une ataxie cérébelleuse chez le Staffordshire terrier américain

Dr S. Blot, DVM, PhD, Diplom. ECVN

Dr JL. Thibaud, résidant

Unité médico-chirurgicale de Neurologie

Département d’élevage et de pathologie des Carnivores

Domestiques et des Équidés

École National Vétérinaire d’Alfort

7, avenue du Général de Gaulle

94704 Maisons-Alfort cedex

Téléphone : 01 43 96 71 71

Fax : 01 43 96 70 89

Secrétariat du service : 01 43 96 71 66

Email : sblot@vet-alfort.fr

A la consultation de Neurologie de l’École Nationale Vétérinaire

d’Alfort, nous assistons depuis un an à la recrudescence

de cas d’ataxie cérébelleuse chez le Staffordshire

terrier américain. Cette recrudescence reflète une dissémination

importante de la maladie au sein de l’élevage français.

Cette forte prévalence nécessite la mise au point d’un

diagnostic précoce. Les études préliminaires ont

permis de définir le cadre nosologique de cette affection. Il nous

semblait maintenant important de vous informer de l’émergence

de cette nouvelle entité pathologique et de vous demander votre

participation afin de satisfaire au plus vite l’objectif suivant

: prévenir la dissémination de la maladie dans l’ensemble

de l’élevage français.

Une ataxie cérébelleuse progressive de l’adulte…

La maladie concerne autant les mâles que les femelles et se retrouve

chez des chiens provenant de toute la France. Elle est également

rencontrée chez des chiens provenant des États-unis et d’autres

pays européens. L’ataxie se déclare chez des animaux

adultes, âgés de 2,5 à 6 ans, elle s’aggrave

très lentement et amène une invalidité très

prononcée après plusieurs années.

En début d’évolution, le chien présente une

ataxie très discrète qui se manifeste essentiellement dans

des situations difficiles : virages et mouvements brusques, montées

ou descentes des escaliers.

Au cours du temps, les symptômes deviennent constants et la maladresse

se transforme en une hypermétrie de plus en plus prononcée.

Dans les situations difficiles, l’animal présente une aggravation

aiguë et transitoire de son ataxie : il s’aplatit sur le sol

avec la tête plus ou moins rejetée en arrière et le

regard dans le vide. Un nystagmus vertical est présent lors de

ces «crises». Ce nystagmus peut être mis en évidence

précocement dans l’évolution de la maladie en mettant

la tête du chien en hyperextension pendant quelques secondes. Cette

position aggrave transitoirement les symptômes neurologiques. Aucun

déficit de la proprioception consciente n’est noté.

Des tremblements, de la tête en particuliers (au repos comme à

l’action), une tête penchée d’un côté

ou de l’autre et une augmentation du polygone de sustention sont

également remarqués.

En fin d’évolution de la maladie, une diminution du clignement

à la menace peut être constatée. Les symptômes

n’évoluent jamais vers une modification du comportement.

L’ensemble des signes cliniques évoque une lésion

cérébelleuse.

Ataxie prononcée sur un chien de 6 ans

(début des signes vers l’âge de 4 ans)

…confirmée par l’I.R.M et l’analyse

histologique…

Les moyens diagnostiques à notre disposition sont restreints :

seule l’imagerie par résonance magnétique nucléaire

révèle une diminution de la taille du cervelet. Elle s’accompagne

d’une augmentation de la taille des sillons cérébelleux

et d’une accumulation de liquide cérébrospinal plus

importante autour du cervelet. Ces signes se majorent avec l’évolution

de la maladie. La ponction de liquide cérébrospinal met

en évidence une protéinorrachie discrètement augmentée

non spécifique. Le scanner ne permet pas de visualiser correctement

le cervelet. Les signes cliniques et les résultats des examens

complémentaires permettent de conclure à une atrophie cérébelleuse.

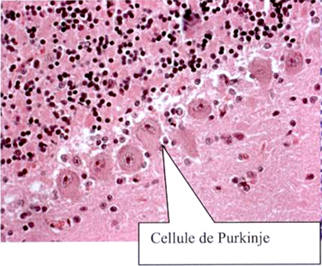

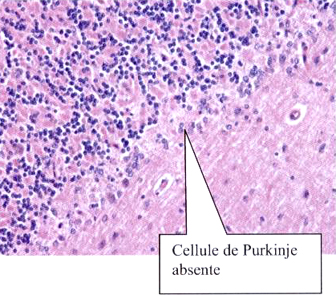

L’examen histologique montre une lésion uniquement localisée

au cervelet se caractérisant essentiellement par une dépopulation

des cellules de Purkinje.

Analyse histologique du cervelet

|

Chien sain (laboratoire Anatomie Pathologie / ENVA) |

Chien malade (3 ans) |

|

|

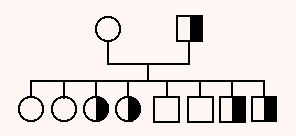

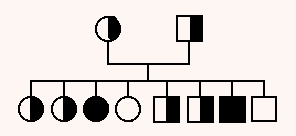

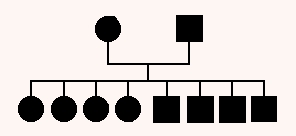

…se transmettant selon un mode autosomique

récessif.

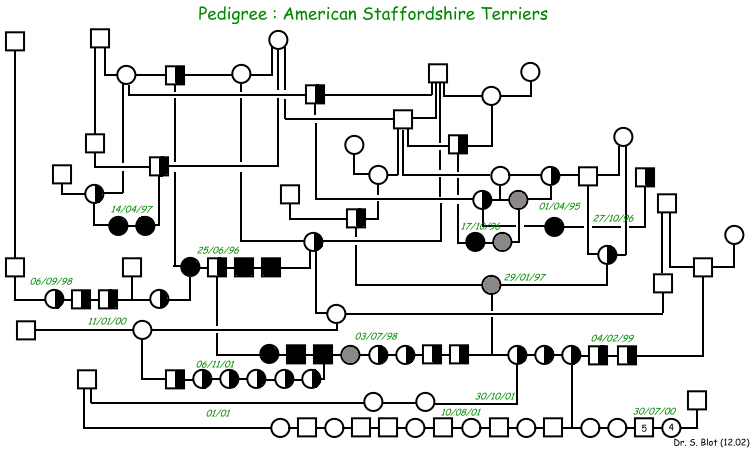

Enfin l’étude du pedigree des animaux atteints suggère

fortement une transmission héréditaire selon un mode autosomique

récessif

Ainsi, cette affection héréditaire menace

le Staffordshire terrier américain pour plusieurs raisons :

- le caractère tardif de l’apparition de la maladie fait

que le diagnostic suit la réalisation de plusieurs portées

: il y a donc dissémination de la maladie,

- le mode de transmission autosomique récessif sous entend l’existence

de nombreux individus porteurs sains mais conducteurs (les hétérozygotes)

qui participent à la dissémination de la maladie.

Aussi est-il urgent de posséder un moyen de diagnostic et de dépistage

précoce et peu coûteux, tel un test génétique

qui permettrait non seulement d’établir un diagnostic sur

les animaux malades mais surtout le dépistage des animaux hétérozygotes

et homozygotes récessifs (futurs malades) dès la naissance.

L’élaboration de ce test est à notre portée.

La mise au point de ce test nécessite l’analyse préalable

de trente à cinquante échantillons de sang de chiens apparentés

malades ou non malades (conducteurs ou génétiquement sains).

Pour mener efficacement cette étude, nous sollicitons votre coopération

: nous sommes intéressés par des échantillons de

sang de chiens atteints de cette ataxie cérébelleuse ou

de chiens indemnes âgés de plus de sept ans avec pedigree.

GLOSSAIRE :

- ataxie : trouble de l’équilibre ou de

la coordination motrice

- hypermétrie : démarche caractérisée

par des foulées dont l’amplitude est exagérée

- nystagmus : déplacement des yeux «à

ressort» comportant une phase rapide et une phase lente, ici le

déplacement est excessif, non coordonné au déplacement

de la tête, donc pathologique

- cervelet : partie de l’encéphale (le système

nerveux inclus dans la boîte crânienne)

- porteur sain ou animal conducteur : animal ne présentant

pas les signes cliniques de la maladie mais porteur sur l’un des

chromosomes d’un même paire d’un gène anormal.

Il est capable de transmettre à ses descendants la tare correspondante.

Il est dit hétérozygote car les deux formes du même

gène ne sont pas homogènes. Un individu sain sur le plan

génétique est homozygote sauvage, le caractère sauvage

étant considéré comme le caractère normal,

les deux formes de ce caractère sont alors les mêmes.

La complexité du dépistage de la maladie est due au caractère

récessif de la maladie. Car le statut clinique ne reflète

pas le statut génétique. Plusieurs situations cliniques

et génétiques sont rencontrées, et particulièrement

pour les maladies récessives, une même présentation

clinique peut révéler plusieurs statuts génétiques

(voir tableau suivant).

TYPE D'ANIMAL |

STATUT CLINIQUE (=phénotype) |

STATUT GENETIQUE (=genotype) |

| Sain génétiquement |

Sain toute sa vie |

Indemne, non conducteur, homozygote sauvage, ne transmet

pas la maladie à sa descendance sauf s’il est croisé

avec un malade ou un hétérozygote |

| Conducteur |

Sain toute sa vie |

Hétérozygote, transmet l’anomalie

génétiquement à sa descendance même s’il

est croisé avec un individu génétiquement sain.

|

Chien jeune (< 2 ans) qui va devenir malade |

Sain jusqu’à l’apparition des symptômes |

Homozygote muté, les 2 formes du même

caractère sont anormales, quelque soit le chien avec lequel

il est croisé (même avant l’apparition des signes

cliniques), il transmet à sa descendance l’anomalie

génétique. |

|

Chien malade (animal > 2 ans) |

Malade, signes s’aggravant progressivement |

Homozygote muté, les 2 formes du même caractère sont anormales, quelque soit le chien avec lequel il est croisé (même avant l’apparition des signes cliniques), il transmet à sa descendance l’anomalie génétique. |

4 situations cliniques |

2 phénotypes |

3 génotypes |

Exemples de croisements et résultantes

1. Si les deux parents sont génétiquement sains...

...ont des descendants génétiquement sains, non conducteurs...

2. Si l’un des parents est malade...

... TOUS les descendants, à la première génération

sont non malades, mais porteurs...

3. Si l’un des parents est porteur...

... 50% des descendants, à la première génération,

sont porteurs, les 50% restant sont génétiquement sains...

4. Si les deux parents sont porteurs...

... 50% sont porteurs sains (moitié de mâles, moitié

de femelles), 25% sont malades, 25% sont génétiquement sains...

5. Si les deux parents sont malades...

... TOUS LES DESCENDANTS SONT MALADES...

Soit avec la simulation suivante :

Pedigrees à rechercher

1. Exemple de pedigree type :

2. Pedigree idéal :

3. Pedigree très intéressant :

4. Pedigree utile :

Nous vous rapellons que les documents présentés ici sont la propriété de leur(s) auteur(s) dans leur intégralité (textes, photos, graphismes...), et qu'ils ne peuvent être copiés, totalement ou partiellement, sans l'accord de ce(s) dernier(s).